Tendangan dari Ruang Ganti: Jalan Terjal dan Nestapa Sunyi

Sebelum kita membedah sisi naratif, sinematik, dan ranah sosial dalam film Elang, elok kiranya untuk menengok kembali rekam jejak panjang sang sutradara, Rizal Mantovani, yang telah menjadi figur penting dalam lanskap perfilman Indonesia sejak pertengahan era 1990-an. Ia dikenal sebagai salah satu sineas yang ikut membangkitkan kembali industri film nasional melalui karya kolaboratif seperti Kuldesak (1998), bersama Nan Achnas, Riri Riza, dan Mira Lesmana; film yang menandai awal baru pascareformasi.

Namun, titik balik utama popularitas Rizal muncul lewat Jelangkung (2001), film horor modern yang fenomenal. Jelangkung tidak hanya menjadi film yang sangat diburu penonton hingga mencetak rekor 13 kali pemutaran tengah malam dalam sehari di sebuah mal, namun juga menjadi film nasional pertama yang diputar di empat layar sekaligus dalam satu bioskop karena animo penonton. Kesuksesan besar ini mengantarkan Rizal dan rekannya, Jose Poernomo, merambah Hollywood. Pada Februari-Maret 2002, mereka mecoba menawarkan konsep modernisasi horor tradisional Indonesia ke sejumlah produser di Amerika Serikat. Hasilnya, positif! Michael Bay, sutradara Armageddon (1998) dan Pearl Harbour (2001); menawarkan dua proyek: remake Jelangkung bertajuk The Uninvited, serta film baru berjudul The Wall (Sumur). Maka, tidak mengherangkan jika Rizal dicap sebagai salah satu sutradara horor top di Indonesia. Ekspektasi publik terhadap karya baru Rizal akan selalu dinanti. Lalu, bagaimana kiprah, kisah, dan narasi yang dibangun dalam film Elang ini sendiri? Apakah sefenomenal idealisme yang telah dibangunnya dalam dua dekade kebelakang?

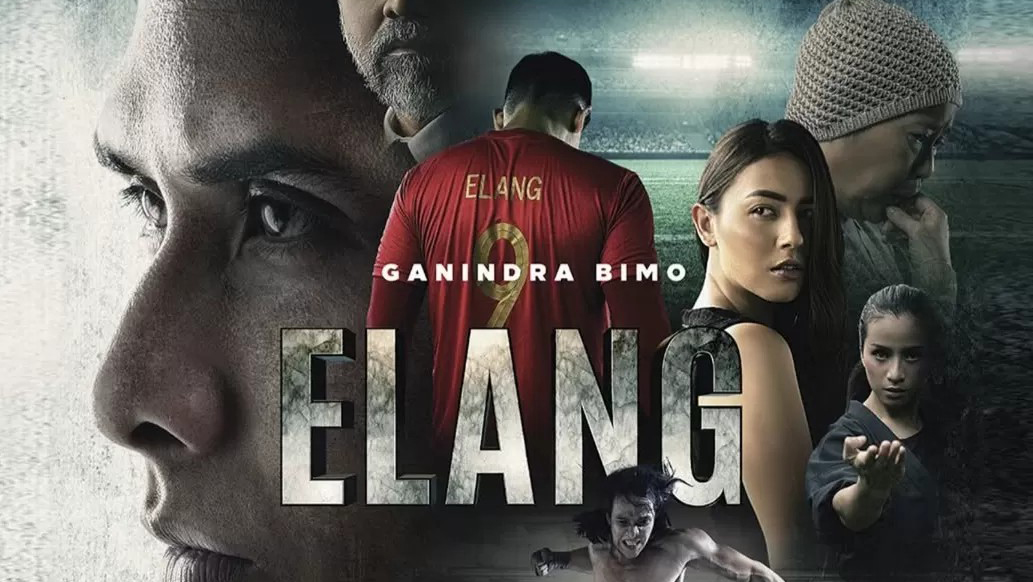

Jika kita flashback kembali akan karya-karyanya, rasanya ini adalah film drama olahraga pertama dengan nuansa mafia yang disutradarai oleh Rizal Mantovani. Film Elang bercerita tentang Elang (diperankan Ganindra Bimo) yang berkarir sebagai seorang pemain Tim Nasional Garuda, ia berasal dari keluarga sederhana. Ketika ibunya, Asih (diperankan Dewi Yull) divonis mengidap Alzheimer, Elang terpaksa menanggalkan seragam kebanggaannya dan merantau ke Australia untuk bergabung dengan klub Sydney Warriors FC demi biaya pengobatan. Keputusannya ini memicu kekecewaan mendalam dari sang ibu dan adiknya, Laras (diperankan Meisya Amira). Di tengah kariernya yang kian bersinar di negeri orang, Elang mendapat panggilan untuk kembali membela Timnas Garuda dalam ajang internasional Asian Cup. Namun, sekembalinya ke tanah air, ia justru dihadapkan pada ancaman dari Hardiman Rifanto (diperankan Lukman Sardi), sosok mafia sepak bola yang menyandera ibunya dan memaksanya untuk mengatur kekalahan tim demi bisnis judi haram. Dilema Elang pun mencapai puncaknya: antara kehormatan bangsa atau keselamatan ibunda tercinta.

Mari objektif sejenak, tidak sepenggal-sepenggal namun utuh dan rasional. Jika kita menonton secara keseluruhan film ini, narasi yang ingin dibangun akan mafia bola dengan menggunakan peran sentral Elang sangatlah buruk. Terlalu banyak sub-plot yang ingin disampaikan oleh sang sutradara, atau bahkan penulis naskahnya itu sendiri. Dari penampilan Elang di lapangan hijau, mafia judi online kroninya Hardiman, kisah cinta dengan jurnalis berita: Seruni (diperankan Nina Kozok), hingga yang tak kalah epic: penderitaan Ibu Asih yang menderita Alzheimer. Wow, sangat kompleks bukan!

Untuk memudahkan visualisasi atas pembahasan apa yang saya maksud, tabel dibawah ini adalah plot dan sub-plot film yang coba saya rangkum dalam satu garis waktu. Semoga tidak menambah kebingungan pembaca dalam memahami konteks yang akan saya kritisi selanjutnya:

Tabel 1. Denah Babak dan Intrik di Balik Narasi Elang (2025)

| PLOT/ BABAK | BABAK I | BABAK II | BABAK III |

| Plot Utama | Elang, pemain Timnas Garuda dan pegulat: berkarier dari keluarga sederhana. | Elang merantau ke Australia bergabung dengan Sydney Warriors FC untuk biaya pengobatan ibunya. | Elang kembali ke Indonesia untuk Asian Cup; tewas ditembak sniper. |

| Sub-Plot |

|

|

|

| Catatan / Plot Hole | Bela diri Elang: opsional, sekedar tempelan. | Bela diri Anisa: berlebihan dan tidak relevan dengan plot utama. |

Jika ditilik lebih jauh, sebenarnya Elang tidak hadir dalam ruang hampa. Banyak pihak menyebut film ini terinspirasi dari fenomena mafia bola di Indonesia, terutama polemik AFF 2010. Mantan pengurus PSSI, Andi Darussalam, pernah mengungkap adanya praktik match fixing pada laga tersebut, meskipun klaim itu kemudian diperdebatkan oleh pemain yang terlibat (Fauzan, 2018; Republika, 2018; Detik, 2018).

Skandal ini menemukan momentumnya lagi di tahun 2018, saat Johar Lin Eng, mantan anggota Komite Eksekutif PSSI, ditangkap Satgas Anti Mafia Bola dengan tuduhan menjadi dalang pengaturan skor di kompetisi domestik. Ia bahkan menggunakan identitas palsu saat ditangkap, sebelum resmi ditetapkan sebagai tersangka (Bola.com, 2018; Liputan6.com, 2018). Sejumlah pengurus PSSI lain pun ikut diciduk dalam gelombang besar pemberantasan mafia bola oleh Satgas (BolaTimes.com, 2021).

Ironisnya, Elang memilih mereduksi isu besar ini menjadi drama personal: seorang pemain yang ditekan mafia demi menyelamatkan ibunya. Alih-alih menggambarkan bagaimana mafia bola menggurita hingga ke federasi, liga, dan aktor internasional, film ini justru menutup skandal kolektif dengan melodrama individu. Inilah titik lemah narasi yang membatasi dirinya: sebuah alegori sosial yang mestinya tajam, justru tumpul karena enggan menyinggung realitas yang lebih keras.

Kembali ke pokok bahasan dari sub-plot pada Tabel 01 di atas, sebagian besar hanya berperan sebagai tempelan pemanis yang tidak terjalin kuat dengan plot utama “Elang melawan mafia bola.” Padahal, jika fokus diarahkan sepenuhnya pada satu tema sentral, narasi yang dihasilkan akan jauh lebih solid dan berdampak kuat. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat The Two Escobars (2010) yang menceritakan hubungan antara narkoba dan sepak bola Kolombia. Atau, jika ingin fokus saja pada tokoh sentralnya, kita bisa melihat Pele (2021), Maradona in Mexico (2020), atau film kita sendiri, Garuda 19 (2014) yang secara narasi sama-sama based on true event/ story. Tapi, mengapa tidak dibuat sedemikian rupa? Padahal potensi untuk menyindir mafia dengan karakter Elang, akan sangat menggairahkan jika dikemas dengan sangat baik.

Dialog-dialog yang dibangun juga kurang greget dan justru menyepelekan aspek penceritaan yang akan dibangun. Kita bedah saja, pada awal opening film, penonton disuguhkan kemenangan Garuda FC dengan gol yang diciptakan oleh Elang. Setelah pertandingan, pemain menuju ke ruang ganti, dialog antara Elang dan rekannya (kita tulis saja Lex);

Lex : “Elang, gua yakin banget, pada piala AFF nanti, lu pasti akan bela Timnas. Dan elu, akan mengharumkan nama bangsa.”

Elang : “Indonesia? Berat banget bahasan lu. Asal lu tau nih ya, Indonesia tidak bisa nyelesain masalah gua lex.”

Sayang sekali eksistensi dialog ini hanya untuk menunjukkan bahwa Elang sedang dalam masalah (yang kita tahu pada aspek finansial). Namun, kurang elok rasanya menyepelekan narasi Timnas dengan isu “Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah” yang justru menguatkan sisi negatifnya. Sekali lagi, ini masalah selera dialog, yang justru penting untuk masuk ke karakter dan narasi yang akan disampaikan. Andai dialog bagian ini menyoroti “pemain titipan,” rasanya akan jauh lebih ciamik karena masih ada korelasinya dengan mafia bola.

Selanjutnya ada juga dialog antara Dimas dengan Elang saat nonton bareng di restoran dan menyaksikan pertandingan antara Indonesia vs Vietnam dalam ajang Asian Cup. Yang cukup menggelitik adalah kepolosan Dimas yang secara naluriah, seharusnya menunjukkan sisi perbincangan layaknya anak kecil. Tapi, disini justru dibentuk dengan karakter yang berbeda:

Dimas : “Aku yakin, Indonesia, pasti menang kak!”

Elang : “Iya dong, Indonesia kan jagoan. INDONESIA!”

Dimas : “Lebih keren lagi kak, kalau misalnya, kakak yang ada disana. Pasti bakal keok tuh lawan.”

Elang : “Ah kamu bisa aja.”

Sekilas, tidak ada yang janggal. Tapi, jika kita menelaah dengan seksama, membaca gestur dan mimik ekspresi dari Dimas. Rasa-rasanya, dialog ini terlalu dihafalkan, bukan sebagai sebuah perasaan yang ingin diungkapkan. Bagaimanapun juga, bentuk retorika yang retoris semacam ini harusnya diminimalisir. Misalnya, Dimas berkata “Timnas kita kan bisa menang karena kakak, kenapa kakak tidak bermain disana?”, justru akan menambah kesan akan polosnya Dimas dan menunjukkan bahwa Elang adalah benar pemain kunci yang sangat dinanti. Sehingga, rasa bersalah karena “tidak bertanding” menjadi lebih besar, daripada mengandalkan narasi “Indonesia kan jagoan.”

Tidak hanya itu, yang semakin menambah sisi kurang dari aspek naratif film ini adalah penyesalan Elang di hari pemakaman Dimas. Dengan nuansa hujan petir, Elang menunjukkan rasa kesedihan yang mendalam dengan membuka secarik kertas pemberian dari ayah Dimas: hasil gambar tangan alm. Dimas. Mari telaah dialog ini:

Elang : “Kakak tuh bangga banget lho sama kamu. Buat kakak kamu tuh seorang pemenang Dims. Karena perjuangan kamu luar biasa Dims. Kamu inget ngga? Kamu selalu bilang kalau kakak ini pahlawan. Padahal, yang sebenarnya pahlawan itu ya. kamu. Dan tentang janji kita, janji kakak sama kamu. Pasti akan kakak penuhin. Kakak akan kembali memperkuat timnas kita, dan bikin nama harum bangsa Indonesia. Pasti!”

Lalu, setelah perbincangan Elang dengan batu nisan itu, terdapat percakapan antara Coach Timnas dengan Elang;

Coach : “Elang, Vietnam telah mengalahkan Timnas. Dan kita gagal untuk menjadi juara grup. Timnas sekarang membutuhkan kamu Elang, untuk menghadapi babak selanjutnya, gimana?”

Jika kita memahami konteksnya, rasa-rasanya menaruh sosok Dimas sebagai sebuah trigger kembalinya Elang ke Timnas Garuda terlalu sepele. Perjanjian remeh temeh yang seharusnya tidak masuk ke ranah personal, hanya karena Dimas menggunakan nama Elang sebagai trademark sosok idolanya, sangat lemah untuk mengembalikan gairah seorang petarung. Alternatif lain yang bisa dipakai, sebaiknya gambar yang diserahkan ayah Dimas kepada Elang, dibuka setelah telepon dari Coach Timnas, ditambah dengan suasana hujan, sebelum Elang kembali ke tanah air. Itu jauh lebih deep secara cerita, emosional yang lebih terstruktur, dan penonton menjadikan Dimas bukan sebagai sidekick yang lepas, tapi juga bagian narasi film yang utuh.

Lalu, adegan beralih ke bandara, Elang dijemput sang kekasih, Seruni, yang telah kita ketahui bersama bahwa ia sedang menyelidiki sosok Hardiman. Tapi lagi-lagi ini kesalahan normatif yang ada di film nasional kita. Jikalau investigasi yang dilakukan seorang jurnalis, masuk ke ranah “mafia undercover,” selalu saja nampak easy tanpa tedeng aling-aling (mudah: tanpa ada halang rintangan). Orang tak dikenal masuk ke pusaran mafia dengan mudah, berbincang dengan “pentolannya” juga seolah sudah kenal bertahun-tahun: duduk bersama pula saat Elang bertanding gulat. Rasanya, ini semua hanya bumbu-bumbu pemanis penambah durasi saja tanpa ada koneksi yang jelas.

Yang lebih ironis, sebenarnya apasih narasi yang ingin dibangun dalam film Elang? Bahkan adegan koreografi beladiri yang dilakukan oleh Anisa (diperankan oleh Chintya Candranaya) saat membela ayah dan keluarga Elang lebih dominan ditampilkan. Anisa mencoba menyelamatkan ayahnya, keluarga Elang, dan juga Seruni dari ancaman: so what? Apa yang diharapkan dari itu semua? Lebih jauhnya lagi, koreografi ini terlalu di-higlight, karena kita semua tahu bahwa sosok Anisa ini amatlah kontroversi di dunia nyata (nanti kita bedah di aspek kajian budayanya).

Adegan beladiri yang dilakukan ini disematkan saat Elang melakukan pertandingan krusial, yang mana setelah Anisa menang bertarung melawan kompolatan Hardiman cs, mereka semua pergi ke stadion. Lalu, apa gunanya mereka bersusah payah nonton bersama dirumah keluarga Anisa? Sudah jelas diincar mafia. Dan, sudah jelas pula di ending filmya, bahwa Elang tak akan selamat. Inilah yang saya maksud diawal dalam pembahasan sisi naratif ini, bahwa terlalu banyak sub-plot cerita yang ingin disampaikan, tapi hanya sebagai angin lalu tanpa diselesaikan dan dijawab hingga di akhir.

Menutup pembahasan aspek naratif ini rasanya cukup mengoyak sisi “kejar tayang” dan ibarat tugas sekolah: “jadi gak jadi, yang penting kumpulkan!.” Padahal, film yang konon diproduksi mulai 11 Desember 2019 ini (@elang.themovie, 2019) pasti tertunda tayang karena pandemi COVID-19. Dengan rentang waktu selama kurang lebih 5 tahun (sesuai dengan jadwal rilisnya), mengapa plot hole yang seharusnya dapat diperbaiki, tidak seyogyanya ditambal? Apakah karena masalah budget produksi? Atau keengganan sutradara dan atau produser dalam menuntaskan kisah mafia judi online bola ini? Atau, justru ada ancaman tak kasat mata yang luput tak terendus selama ini? Hanya mereka yang tahu.

NEXT: Mata Elang: Sudut Pencitraan, Kekerasan, dan Koreografi Ambisi