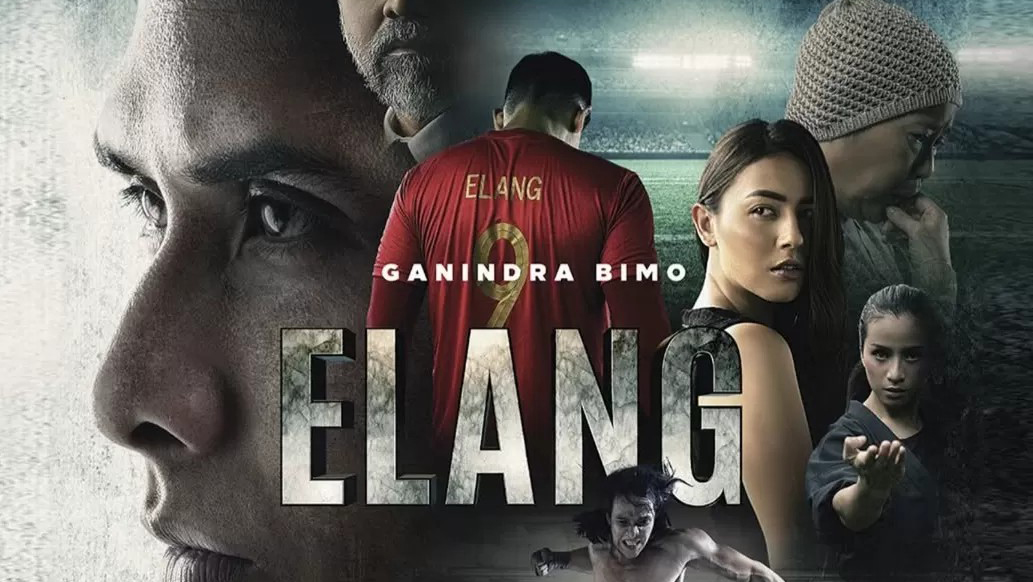

Mata Elang: Sudut Pencitraan, Kekerasan, dan Koreografi Ambisi

Pada pembahasan ranah sinematik ini, kita membedah bagaimana Rizal Mantovani menyulam citraan visual dan kekerasan menjadi tarian koreografi emosi. Teknik kamera, tata cahaya, hingga dentuman musik sejatinya bisa menjadi medium untuk menerjemahkan luka-luka batin yang tak pernah tersuarakan. Namun, Elang justru menunjukkan ironi: pilihan visual dan ritme sinematiknya sering kali berjalan berlawanan dengan arah emosional yang ingin dibangun.

Jika kita melihat penggalan visual yang ada di Gambar 01, penggambaran pertandingan sepak bola, yang seharusnya menjadi jantung cerita, justru terasa datar bahkan di sepanjang laga yang divisualkan. Kamera kerap terjebak dalam close-up ekspresi dan cut to cut yang terburu-buru, membuat alur permainan di lapangan kehilangan denyut dramatisnya. Sorakan penonton terdengar sangatlah hambar, tanpa lapisan suara yang mengajak kita larut dalam atmosfer stadion yang sebenarnya. Alih-alih menghadirkan sensasi “hidup” di tengah sorak ribuan orang, film ini justru membuat kita seperti menonton siaran tunda di balik kaca kedap suara. Mungkin, jauh lebih heboh pertandingan tarkam yang kita lihat di kampung, padahal visual suporter di film Elang sudahlah di-setting sedemikian rupa.

Gambar 01. Adegan pertandingan sepak bola yang terlihat datar dengan pemotongan (cut) terburu-buru.

Ironisnya, adegan gulat yang sebenarnya hanya menjadi latar sub-plot malah tampil lebih sinematik (lihat cuplikan Gambar 02). Lighting kontras, slow motion serta gerak ritmik pada pukulan, dan sudut kamera rendah memberi porsi heroik yang lebih besar pada persona Elang di area gulat ketimbang di lapangan hijau. Ini membentuk anomali dramaturgi visual: penonton terikat pada Elang sebagai petarung, bukan sebagai pemain sepak bola yang menjadi inti kisah. Padahal, dalam sinema olahraga, konsistensi gaya visual adalah kunci agar penonton dapat larut dalam intensitas pertandingan (Bordwell & Thompson, 2010). Walaupun tujuan Elang ingin “menambah penghasilan” dengan bertarung bebas, rasanya penonton justru dibuat kebingungan. Mengapa sekelas pemain timnas main di area “dirty job”?

Masalah mencolok justru terletak pada tone visual yang inkonsisten. Adegan sepak bola yang seharusnya menjadi inti film ini, justru direkam dengan kamera statis dan cut yang terburu-buru, sehingga kehilangan ketegangan dan dinamika ruang. Sebaliknya, adegan gulat Elang justru mendapatkan perlakuan sinematik yang jauh lebih serius: slow motion, pencahayaan dramatis, dan sudut kamera rendah yang membangun heroisme. Ironisnya, hal ini menimbulkan kesan terbalik: olahraga utama Elang tampak murahan, sedangkan cabang olahraga sampingan terlihat megah.

Gambar 02. Adegan gulat Elang dengan lighting dramatis dan slow motion yang lebih sinematik dibanding adegan sepak bola.

Dari segi tata cahaya, Rizal membawa sebagian DNA horornya ke dalam Elang. Adegan-adegan mafia seperti pertemuan Hardiman di ruang remang dengan low key lighting memang efektif memancarkan aura misterius (lihat cuplikan gambar 03). Namun transisi tone dari atmosfer mafia ke drama keluarga, lalu ke laga sepak bola, sering kali tidak mulus. Perbedaan palet warna dan pencahayaan membuat film seperti tiga dunia yang terpisah, dijahit seadanya. Seperti kata Sobchack (2004), pengalaman sinematik tidak hanya lahir dari apa yang dilihat, namun dari kesinambungan emosi visual yang dialami tubuh penonton. Elang gagal menjaga kesinambungan itu. Ada kesan tergesa-gesa, tidak melibatkan aspek emosional dan psikologi visual yang seharusnya menguatkan aspek naratifnya nanti.

Dalam sinema olahraga, konsistensi tone visual adalah kunci. Jika dibandingkan dengan film olahraga internasional, misalnya Rush (2013) atau Goal! (2005), di mana kamera tracking, zoom terkontrol, dan ritme cutting dibuat untuk membangkitkan adrenalin penonton. Elang gagal memanfaatkan bahasa kamera ini, sehingga momen klimaks di lapangan hijau terasa seperti liputan siaran TV lokal, bukan drama layar lebar yang seharusnya dapat dinikmati.

Adegan mafia di ruang remang menggunakan low key lighting yang cukup efektif membangun misteri. Namun, blocking pemain dan pemilihan lensa focal length terlalu monoton. Kamera lebih sering duduk diam alih-alih bergerak mengikuti ketegangan percakapan, membuat intensitasnya tidak berkembang. Bahkan low key lighting-nya terasa kosmetik saja: tidak ada permainan bayangan yang benar-benar memproyeksikan ancaman karakter Hardiman yang didampingi dengan kroni-kroninya.

Gambar 03. Pertemuan mafia Hardiman di ruang remang dengan teknik low key lighting.

Beralih ke ranah editing pun menjadi sedikit menggerus ketegangan. Di tengah pertandingan krusial permainan bola yang sedang dijalani Elang, tiba-tiba adegan film melompat ke aksi bela diri Anisa yang memakan durasi cukup panjang (lihat cuplikan Gambar 04). Peralihan ini memutus ritme emosional yang seharusnya dibangun menuju klimaks pertandingan bola yang sedang dilakukan. Kekerasan di sini bukan lagi bagian organik dari cerita, melainkan tempelan spektakel yang mengalihkan fokus dari konflik utama. Maka, inilah plot hole yang saya maksud. Porsi beladiri dari sosok Anisa seharunya muncul sebelum pertandingan, karena tujuannya jelas: menolong dari intimidasi Hardiman yang didapatkan keluarga Elang.

Adegan bela diri Anisa, meski dikoreografikan dengan cukup detail, justru menghancurkan ritme pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung. Secara struktur montage, penyisipan aksi bela diri di tengah laga mencabut fokus penonton dari jalur emosi utama. Efeknya seperti jump cut yang tidak terencana: penonton kehilangan “arus” yang sedang dibangun. Ini kelemahan dalam manajemen parallel editing yang, jika dilakukan benar, seharusnya justru saling memperkuat, bukan memutus dan merusak mood penontonnya.

Gambar 04. Adegan bela diri Anisa yang memutus alur pertandingan sepak bola.

Aspek musik dan desain suara juga tidak memberikan kontribusi signifikan dalam film ini. Soundtrack pertandingan terdengar generik, nyaris seperti library music dari acara olahraga televisi, tanpa tema musik yang menandai perjuangan Elang. Sorakan penonton, benturan bola, dan teriakan pemain tidak punya kedalaman mixing yang mampu menghidupkan ruang-ruang hampanya. Seakan-akan semua elemen bunyi hanya menjadi latar, bukan bahasa emosional yang memandu perasaan penonton untuk memahami friksi yang semakin relung kedalam.

Elang seharusnya menjadi arena di mana sudut pencitraan, kekerasan, dan koreografi ambisi bertemu untuk mengukir ingatan visual yang tajam. Namun, hasil akhirnya justru seperti pertandingan yang dimainkan dengan tiga bola sekaligus: ramai, penuh gerak, namun membingungkan. Potongan gambar yang indah ada, momen kekerasan yang bertenaga pun hadir, namun keduanya jarang sekali menyatu menjadi satu tarikan napas yang utuh, sehingga terlalu bias untuk dinisbatkan sebagai sebuah film bergender drama sport mafia.

Secara keseluruhan, Elang seperti film yang memegang banyak kuas tapi tidak pernah memilih warna dominan. Perbedaan kualitas visual antara adegan sepak bola, gulat, mafia, dan bela diri membuatnya tampak seperti empat film berbeda yang dijahit asal-asalan. Hasilnya bukanlah mozaik yang kaya, melainkan kanvas yang robek di banyak sisi. Sebuah upaya sinematik yang sebenarnya penuh potensi, namun runtuh karena tidak mampu menjaga konsistensi estetika dan dramaturgi visualnya.

NEXT: Alegori Sosial di antara Meja Judi & Alzheimer Suporter