Alegori Sosial di antara Meja Judi & Alzheimer Suporter

Setelah bergulat dengan guncangan naratif dan sinematik Elang, saatnya membaca klaim alegori sosial yang coba diusungnya. Pertama-tama, mari luruskan batas analisis: Kajian Film membedah struktur, teknis, dan estetika sinema, sebagaimana ditegaskan Himawan Pratista (2017) dengan fokus pada bahasa visual, konstruksi naratif, serta pilihan gaya yang membentuk pengalaman menonton. Sementara itu, Kajian Budaya lebih bernaluri dan mengacu pada pemikiran Stuart Hall (1997) dan Chris Barker (2012), di mana mengupas relasi antara teks film dan konteks sosial, politik, serta ideologis yang mengitarinya, termasuk bagaimana representasi di layar memproduksi dan mereproduksi makna dalam masyarakat.

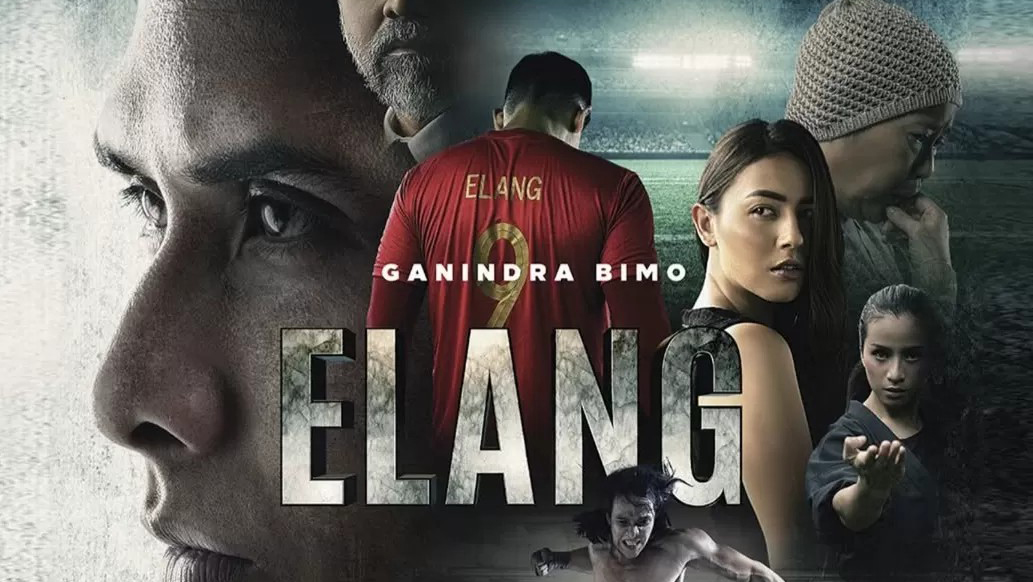

Kesalahan memahami perbedaan ini kerap membuat kritik kehilangan arah: terlalu teknis sehingga buta pada ideologi, atau terlalu sosiologis hingga mengabaikan bentuk film itu sendiri. Elang menjadi contoh yang gamblang: isu besar seperti mafia bola, gelombang judi online, dan figur publik kontroversial di ranah bela diri disematkan hanya sebagai ornamen narasi, tanpa integrasi yang solid ke dalam struktur dramatiknya. Alih-alih menjadi alegori sosial yang memukul telak seperti The Two Escobars (2010) atau Diego Maradona (2019) yang sukses mengawinkan isu sosial dengan drama olahraga, Elang lebih terasa seperti katalog sub-plot yang menumpang lewat, meninggalkan potensi kritik sosialnya terbuang di pinggir lapangan.

Di tiga sub-bab awal, kita sepakat membahas prolog, sisi naratif, dan juga sisi sinematik dari filmnya. Maka, bagian ini akan diporsikan membahas isu sosial yang muncul dan dipondasikan sebagai struktur ceritanya. Pertama adalah mafia bola dan judi online: isu yang dalam realitas Indonesia mengakar dalam jaringan korupsi olahraga dan ekonomi kriminal lintas negara (justru dalam filmnya hanya sekedar menjadi latar tempelan). Bahkan, ancaman Hardiman kepada Elang tidak pernah berkembang menjadi sindiran politik yang signifikan. Padahal, di negeri di mana skandal pengaturan skor dan judi daring menjadi berita mingguan, ini adalah lahan emas untuk kritik sosial yang memukul keras kesadaran publik. Sayangnya, adegan-adegan yang muncul baik dari sisi Elang yang cinta keluarga, pacar dan sahabatnya; serta Hardiman, yang jauh lebih cocok sebagai seorang “psikopat haus darah” daripada sebagai seorang mafia bola terasa kurang greget dalam membangun kritik sosialnya.

Begitu pula dengan Alzheimer yang diderita Ibu Asih. Dalam konteks budaya Indonesia, penyakit ini sering dibungkus stigma, dianggap sekadar “pikun” atau “kodrat usia,” dan jarang diangkat sebagai isu kesehatan publik. Namun di Elang, Alzheimer tidak lebih dari alat naratif sekali pakai untuk memotivasi sang tokoh utama merantau ke Australia. Tidak ada upaya membangun lapisan makna yang menjadikannya metafora kehilangan memori kolektif atau nilai-nilai bangsa: padahal peluang itu terbuka lebar jika benar-benar dimaknai dan diolah lebih mendalam. Intinya, baik judi, atlit, dan hal-hal yang berisikan sentiment nasional, rasanya sekedar angin lalu.

Lalu muncullah Anisa, sang pesilat “kontroversial” yang lahir dari rahim media sosial: produk budaya pop instan yang memikat secara visual namun rapuh secara kredibilitas. Kehadirannya di Elang lebih menyerupai ornamen pengalih perhatian ketimbang pilar penguat narasi. Chintya Candranaya, pemeran Anisa, pertama kali mencuri perhatian publik pada 2019 lewat video bela diri yang viral: perpaduan antara sensasi hiburan, klaim prestasi, sekaligus kontroversi. Namun, popularitas instan itu tidak datang tanpa riak. Pada Agustus 2020, Chintya sempat berseteru dengan sejumlah praktisi dan atlet bela diri yang tergabung dalam komunitas Beladiri Bersatu, begitu juga dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Dedi Corbuzier. Ia dikritik karena dianggap menyesatkan publik dengan aksi-aksi yang dinilai tidak realistis serta berpotensi membahayakan (Luzman Rifqi Karami, dalam viva.co.id, 2025). Dengan demikian, figur Chintya bukan hanya produk viral culture, melainkan juga cerminan paradoks budaya pop digital: cepat naik, cepat digugat. Fenomena ini adalah potret telanjang dari apa yang disebut Graeme Turner (2014) sebagai the demotic turn: lahirnya figur publik bukan dari proses kurasi industri yang panjang, melainkan dari letupan popularitas instan di ruang digital. Jelas, endingnya rungkad dong (rungkad: istilah slang Jawa-Indonesia yang berarti runtuh/ tumbang). Dan ironisnya, Elang memilih mengabadikan rungkad ini ke layar lebar, menjadikannya tontonan yang lebih riuh secara sensasi ketimbang relevan secara narasi.

Masalahnya, Elang tampak menjadikan popularitas instan itu sebagai kartu truf pemasaran, alih-alih memikirkan integrasi perannya secara organik dalam cerita. Koreografi bela diri Anisa memang digarap megah dan penuh show-off, namun secara dramaturgis justru memenggal tensi pertandingan krusial yang sedang berlangsung, seperti yang telah kita bahas di sisi naratif dan sinematiknya. Bukannya mengikat penonton pada nadi cerita, adegan ini malah berfungsi sebagai “panggung pribadi” untuk mengulang momen viral di layar lebar. Inilah risiko laten ketika film nasional tergoda pada strategi casting berbasis viralitas: alih-alih memperkaya teks dengan kedalaman sosial atau simbolik, yang lahir justru sebuah pernyataan getir bahwa popularitas lebih bernilai daripada relevansi naratif.

Kontras ini menjadi semakin menyakitkan ketika kita menengok film internasional yang mampu menggabungkan isu sosial dan drama olahraga secara organik. The Two Escobars (2010) mengurai hubungan narkoba, politik, dan sepak bola Kolombia dengan presisi, membangun narasi yang tidak hanya menceritakan pertandingan, tetapi juga mengupas sistem yang memeliharanya. Diego Maradona (2019) menyandingkan kejeniusan atletik dengan dekadensi moral dan politik Napoli, menjadikan sepak bola bukan sekadar permainan, melainkan medan ideologis. Dibandingkan dengan itu, Elang tampak seperti undangan pesta yang menjanjikan pertarungan ide, namun menyajikan karaoke dangdut di ruang tamu.

Potensi alegori sosial dalam Elang sebenarnya eksplosif: mafia bola sebagai simbol korupsi sistemik, Alzheimer sebagai gambaran hilangnya memori kolektif bangsa, dan bela diri selebritas sebagai sindiran budaya sensasi instan. Namun, ketiganya diperlakukan sebagai kepingan cerita yang tercecer di lantai, bukan sebagai rancangan utuh yang menuntut pembacaan kritis. Alih-alih membangun sindiran yang menohok, Elang berakhir sebagai drama olahraga yang berteriak “isu besar” tetapi berbisik saat memberi makna yang tidak berbunyi walau serak bergema.

NEXT: Patinya Elang, Garuda Terbang? Ironi Sepakbola berbalut Duka